Day6.ベースの基礎テクニックを身につけよう

前回までにピッキングの方法、アポヤンド奏法、オルタネイトピッキング、クロマチックトレーニング、レイキング、ミュートなどベースの基礎テクニックをご紹介してきました。

今回は、それらのテクニックがしっかりと身につくようなトレーニング方法をご紹介していきます。

どれも数回弾いたくらいではマスターできないものなので、これから毎日の練習に取り入れて少しずつマスターしていってください。

左手のテクニック

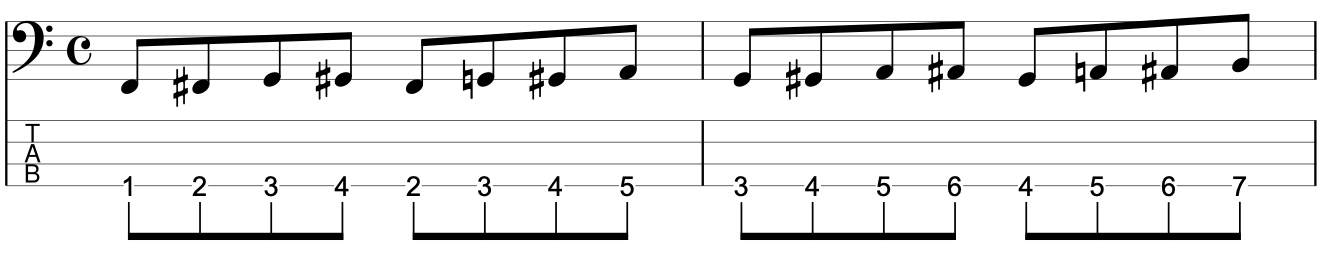

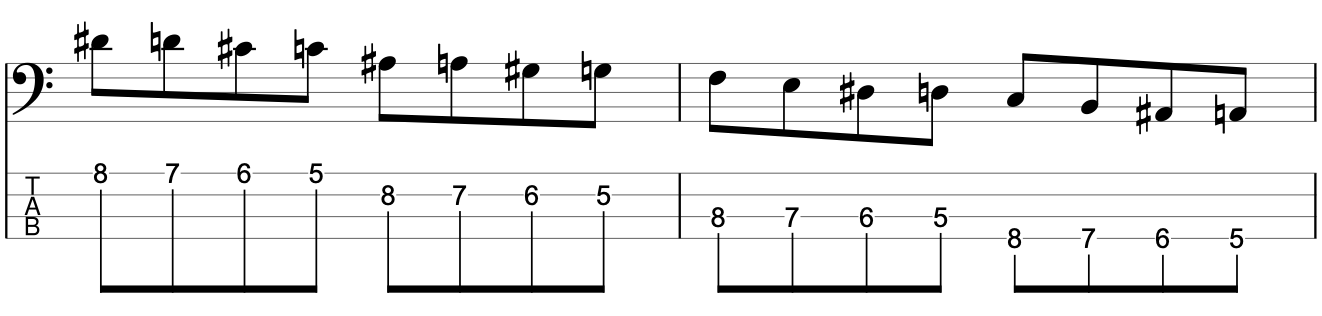

横移動のクロマチック(上昇)

左手トレーニングの基本はやはりクロマチックトレーニングです。

このパターンは人差し指から小指までクロマチックを弾いた後、左手全体が1フレット分横移動するパターンです。

横移動するタイミングで指が弦から離れすぎてしまうなど、無駄な動きが出ていないか注意しましょう。

また、このシンプルなクロマチックトレーニングに、ちょっとしたルールを設けることでより高い練習効果を生み出すこともできます。

ルールA:全部の指を弦に置く

人差し指で1フレットを押さえた後、人指し指は弦から離さずに、中指で2フレットを押さえます。

3フレットを押さえるときも、人差し指と中指は弦を押さえたままの状態です。

同様に、小指で4フレットを押さえるときは、人指し指から小指までがきれいに4弦上に並ぶことになります。

ルールB:1音ずつ指を離す

ルールAの逆で、次のフレットを押さえるタイミングで指を離します。

2フレットを押さえるタイミングで1フレットを押さえていた人差し指を弦から離し、同様に3フレットを押さえるタイミングでは2フレットの中指も離します。

離した指が弦から離れすぎてしまわないように注意しましょう。

シンプルなトレーニングでも、そのトレーニングの目的や正しいやり方を考えながら練習することで、より高い練習効果を生み出してくれます。

横移動のクロマチック(下降)

小指から人差し指まで順番に弾いた後、左手全体が1フレット分横移動します。

弦から指を離した後、その指が弦から遠く離れてしまうと無駄な動きが増えてしまうので、できるだけ弦の近くで待機できるよう意識してみましょう

音程が上昇するか下降の違いだけで、それほど違いがないように感じるかもしれませんが、指使い的には下降の方が難しく感じると思います。

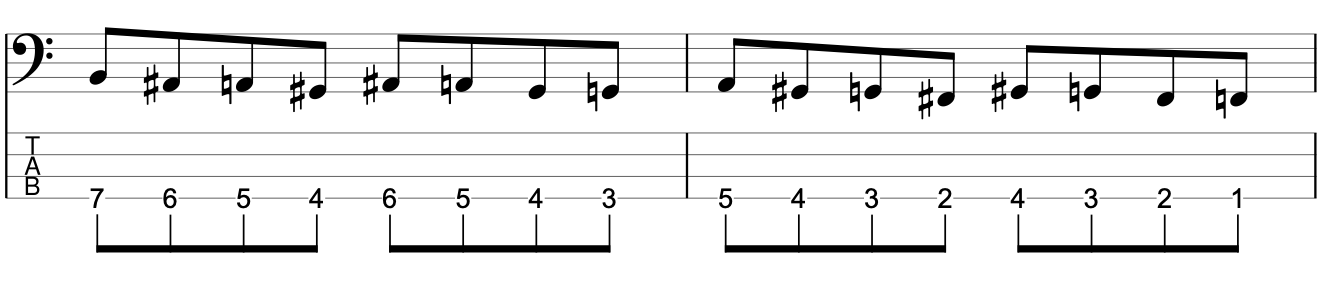

縦移動のクロマチック(上昇)

人差し指から小指までクロマチックで弾いた後、隣の弦に移動するパターンです。

次々と弦の太さが変わっていくので、左手の押弦やピッキングの感覚にも違いがでます。

弦が変わっても一定の強さや音色で弾けるように意識してください。

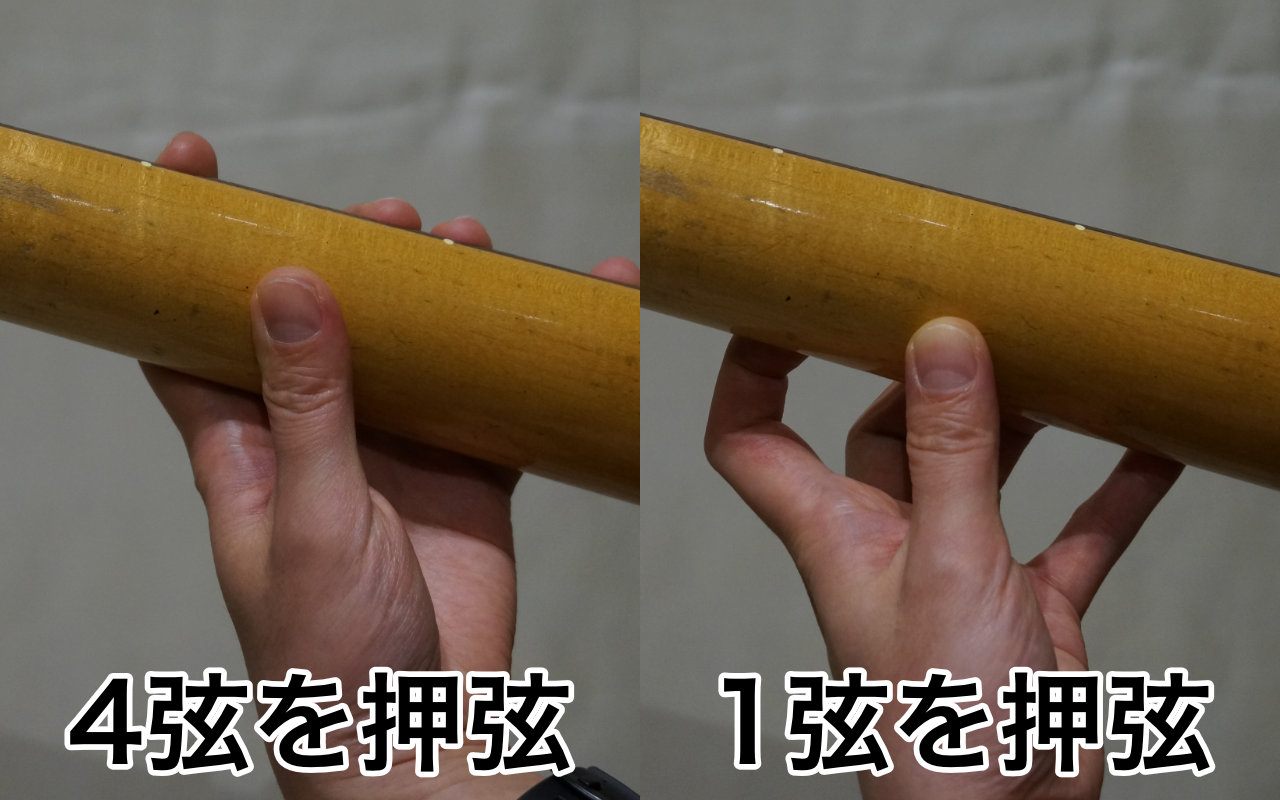

また、弦移動の際には左手全体が縦方向に上下するイメージとなります。

フレットを押さえている指だけでなく、親指も一緒に上下させるとより弦を押さえやすくなります。

縦移動のクロマチック(下降)

小指から人差し指まで順番に弾き、その後、隣の弦に移動します。

先ほどと同じように左手の親指ごと上下するイメージです。

ここでは左手を鍛えることが目的なので、ピッキングは1本の指(利き指)だけで弾きますが、慣れてくればオルタネイトでも弾いてみましょう。

そうすると、弦移動のタイミングでレイキングが発生して、また違った練習効果を得ることができます。

オンライン専門のベーススクール

当サイトを運営するTHE POCKETは開校14年、日本で最初のオンライン専門音楽スクールです。

プロの講師陣によるマンツーマンレッスンだから、あなたのペースで確実に上達できます

右手のテクニック

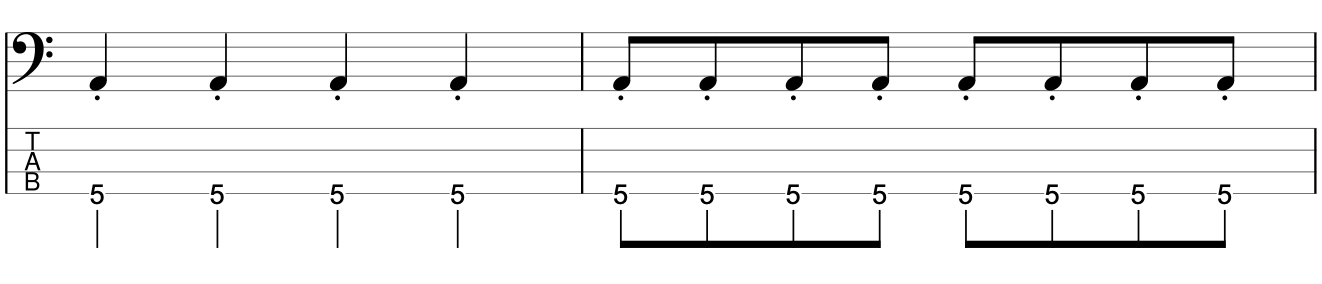

スタッカート

スタッカートは「音を短く切る」というテクニックで、楽譜上では音符の上か下に「・」をつけて表します。

音を短く切るためには、5日目に学んだミュートのテクニックを用いますが、ここでは右手で音を切る方法を使いましょう。

4弦の5フレットをピッキングした直後に、ピッキングした指を4弦に乗せて音を切ります。

切ることばかりに意識がいくと、「振り抜いてピッキングする」という良い音を出すための基本が疎かになるので、音を出す部分にも注意をはらいましょう。

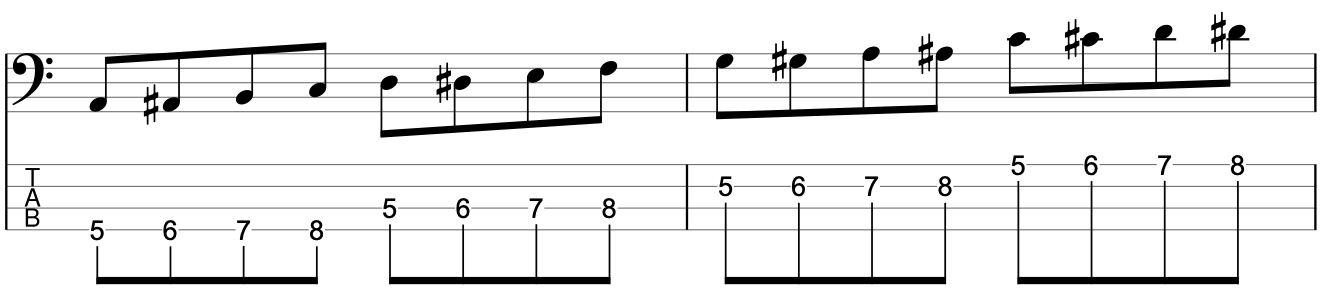

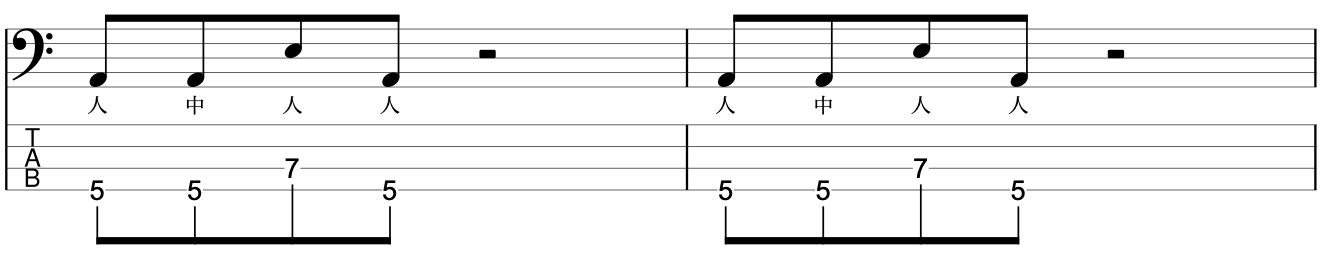

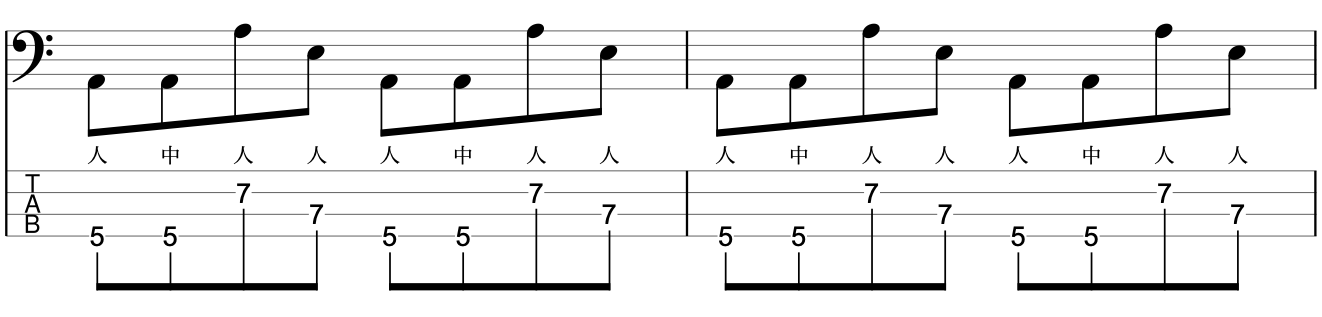

レイキング 1-5

レイキングの基本練習です。

オルタネイトピッキングで弾く場合、人差し指から始めると人差し指でのレイキングになります。

人差し指スタート、中指スタートのどちらも練習してみましょう。

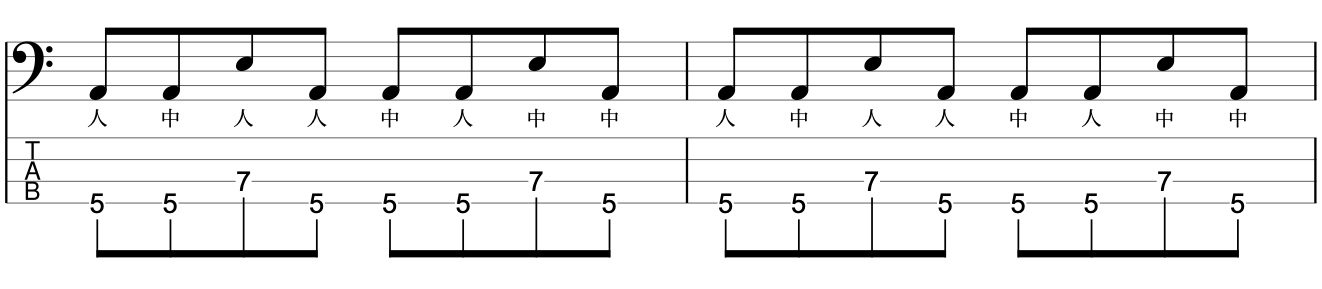

先ほどのパターンを連続して弾いていきます。

人差し指スタートのオルタネイトピッキングの場合、「人→中→人→人、中→人→中→中」と2拍ごとに指の順番が逆になります。

最初は指の順番を正しく保つことがかなり難しく感じるかもしれませんが、ゆっくりと手順を確認しながら練習していきましょう。

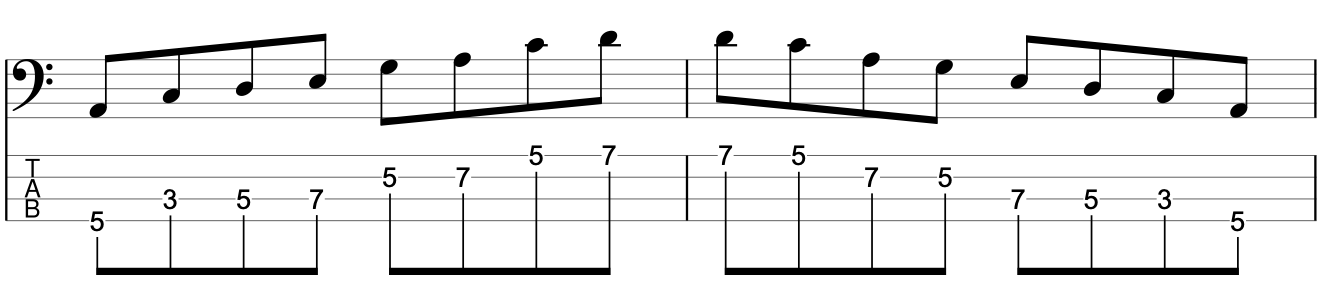

レイキング 1-8-5

2弦→3弦→4弦をレイキングで弾いていきます。

レイキングにばかり意識がいくと、このフレーズの始まりが2弦の7フレットだったような感覚におちいってしまうケースがあります。

そんな場合は「このフレーズは4弦5フレットからスタートしている」ということを意識するために、1拍目と3拍目で少しアクセントをつけて弾いてみましょう。

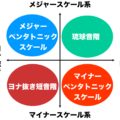

マイナーペンタトニックスケール

ドレミファソラシドはCメジャースケールと呼ばれていますが、ここで弾く「ラドレミソ」という音階はAマイナーペンタトニックスケールと呼ばれています。

ロックをはじめ様々な音楽で使われるスケールなので、このポジションはぜひ覚えておいてください。

また、下降の際にはレイキングが発生するため、オルタネイトピッキングで弾く場合は次々と指の順番が変わってきます。

マイナーペンタトニックスケールとは何か?については、こちらの記事で詳しく解説しています。

まとめ

今回は、右手と左手それぞれのテクニックを向上させてくれる基本の練習方法をご紹介してきました。

基本の練習と言われると「簡単な練習」と聞こえてしまうかもしれませんが、どの練習も実はとても難しく、奥の深い練習になります。

シンプルな練習方法であればあるほど、その練習の目的や視点を変えるだけで多くの気づきや得られるものがあります。

何回か弾いてスムーズに弾けるようになったらそこで終わりではありません、そこからがスタートになります。

上達すればするほど、今回ご紹介した練習の難しさに気付くことになると思います。

次回はいよいよこのシリーズの最終回です。

実際の楽曲で用いられるようなフレーズを使って、ベースの基本テクニックを習得していきましょう。