ベースのチューニング方法【初心者向け解説】

ベースはバンドサウンドの中で「土台」の役割を果たす、とても大切な楽器です。

そのベースのチューニングが狂っていると、「土台」の上に立つギターやキーボード、歌などすべてのサウンドに悪影響を与えてしまいます。

言うなれば基礎に手抜きがある、欠陥住宅のようなものです。

この記事では、初心者でもベースでのチューニングできるよう、やり方を順番に解説しています。

ベースのチューニングで合わせる音

4弦ベースのチューニング音

ベースでもギターでも、その楽器に張られたいちばん細い弦から順番に「1弦、2弦、3弦、4弦」と呼んでいきます。

ベースのチューニングでは、開放弦の音(フレットを押さずに弾いた音、0フレット)をいちばん太い4弦から順番にE(ミ)、A(ラ)、D(レ)、G(ソ)の音に合わせていきます。

| 弦 | 音名 |

|---|---|

| 1弦 | G (ソ) |

| 2弦 | D (レ) |

| 3弦 | A (ラ) |

| 4弦 | E (ミ) |

5弦、6弦ベースのチューニング音

ベースと言えば、普通は弦が4本ですが、5弦ベースや6弦ベースといった多弦ベースもよく使われます。

しかし、多弦ベースも4弦ベースを基本とした構造になっているので、まずは4弦ベースのチューニング音をしっかりと理解しましょう。

すると、5弦ベースは「4弦ベースにさらに太い弦を追加したもの」、6弦ベースは「5弦ベースに細い弦を追加したもの」という関係が分かってきます。

| 4弦ベース | 5弦ベース | 6弦ベース | |||

|---|---|---|---|---|---|

| – | – | – | – | 1弦 | C (ド) |

| 1弦 | G (ソ) | 1弦 | G (ソ) | 2弦 | G (ソ) |

| 2弦 | D (レ) | 2弦 | D (レ) | 3弦 | D (レ) |

| 3弦 | A (ラ) | 3弦 | A (ラ) | 4弦 | A (ラ) |

| 4弦 | E (ミ) | 4弦 | E (ミ) | 5弦 | E (ミ) |

| – | – | 5弦 | B (シ) | 6弦 | B (シ) |

オンライン専門のベーススクール

当サイトを運営するTHE POCKETは開校14年、日本で最初のオンライン専門音楽スクールです。

プロの講師陣によるマンツーマンレッスンだから、あなたのペースで確実に上達できます

チューニングのやり方

ここからは実際にベースのチューニングを行っていきましょう。

チューナーを取り付ける

チューニングには、音程を目で見て把握できる「チューナー」と呼ばれる機械を使います。

いろいろなタイプがありますが、現在の主流はヘッド部分に取り付ける「クリップ式チューナー」と、ギターとチューナーを線(シールド)でつなぐ「接続式チューナー」です。

クリップ式チューナーはベースのヘッドに洗濯バサミの要領で取り付けるだけなので、とにかく手軽で頻繁にチューニングをしていても苦になりません。

これからチューナーを買うという人にはこちらをおすすめします。

目的の弦を弾く

チューニングは太い弦(4弦)から行なっていくのが基本です。

チューナーを取り付けたら、4弦を軽く弾いてみましょう。

この時、左手はどこも押さえず解放弦を鳴らします。

ペグを回して音を合わせる

4弦を弾くとチューナーが今鳴っている音を教えてくれるので、液晶の表示が「E」になっていることを確認します。

(4弦を弾いたのにE以外、例えばDなどが表示された場合はチューニングが大きくズレていることになります)

針が真ん中より左を指していたら「低い」、右を指していたら「高い」を表しています。

チューナーの針がセンターを指すように、ペグを回していきます。

チューナーの針が「低い」と表示していた場合、ベースの音を上げる必要があります。

反対にチューナーの針が「高い」と表示していた場合、ベースの音を下げる必要があります。

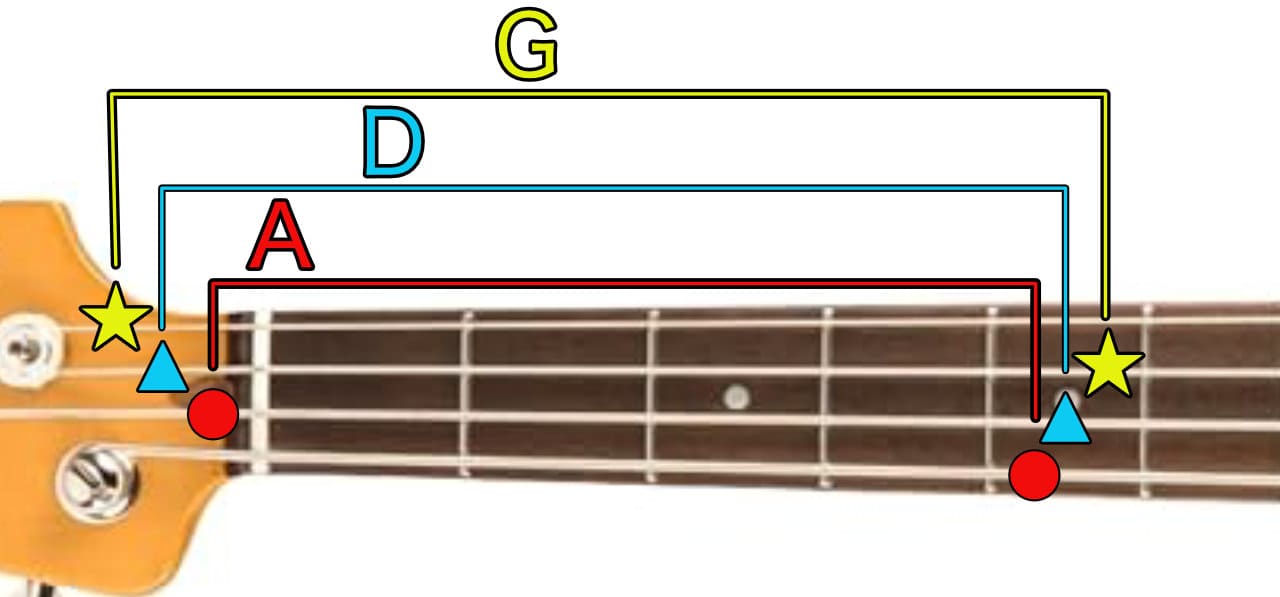

ペグを回す方向によって、音は次のように上下します。

- 音を上げる⇒反時計回りに回す

- 音を下げる⇒時計回りに回す

※ギターの画像ですが、回す方向は同じです

また、最初のうちは「音を上げようと思ったのに下げてしまった」「合わせたい弦の隣のペグを回していた」なんて失敗もたくさんあると思いますが、慣れてしまえば混乱することもなくなるので、最初は一つずつ確認しながら進めていきましょう。

4弦の音が合ったら、同じ要領で3弦、2弦、1弦の順番でチューニングを行なっていきます。

チューニングのポイント

上げながら合わせる

チューニングの基本は音を上げながら合わせるです。

弦を緩めながら合わせるのではなく、締めながら合わせることで弦のたるみや引っかかりが発生せず、チューニングの安定性が増してきます。

チューナーの針が中央より右にある場合は、いったん針が中央より左に来るように音を下げてから、ゆっくりと音を上げながら合わせましょう。

太い弦から順番にチューニングする

ベースの弦は強いテンションで張られているため、ペグを操作するとネックがわずかにしなります。

ネックがしなると他の弦も影響を受けて、音程が徐々にずれてしまいます。

そこで、最も張力が高い太い弦(4弦)から順にチューニングすることで、残りの弦への影響を最小限に抑えられ、調整の手間と時間を短縮できます。

チューニングは2回以上繰り返す

先述の「太い弦から順番にチューニングする」でも触れたとおり、1本の弦を合わせると他の弦の音程にも影響が出ます。

1弦まで合わせたあとに4弦を再確認すると、先ほどきちんと合わせたはずなのに、音がずれていることは珍しくありません。

すべての弦が正確な音程になるよう、最低でも2回(4弦→1弦で1回)チューニングする習慣をつけましょう。

弦を強く弾きすぎない

弦をはじいた直後は、わずかに高めのピッチになり、少し時間が経つと自然に正しい音程へ安定します。

強く弾くほどその上がり幅が大きくなるため、基準の音とのズレも大きくなります。

力いっぱい弾き過ぎると、音程が落ち着くまで時間がかかり、そのぶんチューニングに時間がかかってしまいます。

チューナーが拾える程度の音量が出ていれば十分なので、余計な力を入れてピッキングしないよう意識しましょう。

他の弦をミュートする

4弦を弾いた際の振動は意外と大きく、ベース全体に伝わって他の弦も振動してしまいます。

ミュートをしていないとチューナーが他の弦の音も拾ってしまい、正確に反応しなくなります。

左手や右手を使って不要な弦はミュートしておきましょう。

チューナーが反応しない…

4弦開放を弾いているのに、チューナーが正しく反応しないという相談を受けることがあります。

これはクリップ式チューナーを利用している時に多く、特に安価な製品でよくあるようです。

ギター向けに作られたチューナーの場合、ベースの低音域を正確に拾うことが難しいようなので、どうしても反応しない場合は4弦の12フレットを押さえて弾くか、4弦12フレットのハーモニクスでチューニングをしてみましょう。

※4弦12フレットを押さえて弾くと、E音(開放の1オクターブ上)の音が鳴ります。

ハーモニクスについてはこちらの記事を参考にしてみてください。

上げるか下げるか分からない…

たとえば4弦をEに合わせたいのに、チューナーにはDと表示される。

これは、4弦のチューニングが本来より1音低くなっているからです。

この場合はペグを締めて音を上げ、チューナーがEを示すところまで持っていけばOKですが、音階の並びを知らないと「上げるべきか下げるべきか」で迷ってしまいます。

困ったときは、下の音階表を見て「今鳴っている音がEからどれだけ離れているのか、高いのか、低いのか」を確認してからペグを回しましょう。

チューナーを使わないチューニング方法

ベースの音の配列は、5フレットの音が隣の弦(細い方)の開放と同じ音になっています。

4弦の5フレットは、3弦の解放と同じA音になります。

この音の配置が分かっていたら、例えば1弦だけチューニングが狂っている場合は2弦の5フレットの音と比較して合わせることができます。

また、スタジオでチューナーを忘れてきてしまった!!という場合でも、ピアノなどで基準となるA音を出してもらい、そこに3弦を合わせることで他の弦もチューニングすることができます。

ベースの音の配列を理解するという意味でもとても大切な方法ですので、この機会にぜひ覚えておいてください。

ベースをはじめたら、これからの人生の中でチューニングは何百回、何千回と行うことになります。

手早くできるようになることはもちろん、正確にできるようになることが上達の近道どころか、絶対条件になってきます。

慣れるまではゆっくり、確実に行ってください。

そうすることでチューニングの技術だけでなく、演奏者にとって大切な耳のトレーニングにもつながります。

オンライン専門のベーススクール

当サイトを運営するTHE POCKETは開校14年、日本で最初のオンライン専門音楽スクールです。

プロの講師陣によるマンツーマンレッスンだから、あなたのペースで確実に上達できます