Day1. ベースの持ち方と基本の弾き方

この記事では、音楽経験ゼロで初めてベースを手にした方でも「音を出せた!」という感動を手軽に味わってもらえるように、「持ち方」「チューニング」「弾き方」までを一歩ずつ解説していきます。

まずはベースで音を出す楽しさと、ベースを弾くための基本を見ていきましょう。

ベースを正しく構えよう

ベースに限らず楽器の演奏では姿勢(フォーム)がとても大切です。

無理な構え方をしてしまうと弾きにくいだけでなく、肩や手首が無駄に疲れてしまったり、最悪の場合は怪我の原因になったりもします。

自宅での練習は基本的に椅子に座って行うので、座った姿勢での構え方を見ていきましょう。

①まずはベースを持たずに椅子に座ります

②左肘を曲げて、手を前に出します

③ボディのくびれ部分を右足の太ももに乗せ、ネック(弦が張られた長い部分)を先ほど前に出した左手に乗せます

※ボディのくびれの中央ではなく、少し先端寄り(画像の赤線部分)を太ももに乗せるイメージ

ベースの形に体を合わせて構えようとすると無理なフォームになりやすいので、自分の身体が無理なくリラックスできるフォームを作り、そこにベースを合わせるイメージを持ちましょう。

正しい姿勢でベースを構えることができたら、身体に対してベースが少し斜めになっているはずです

オンライン専門のベーススクール

当サイトを運営するTHE POCKETは開校14年、日本で最初のオンライン専門音楽スクールです。

プロの講師陣によるマンツーマンレッスンだから、あなたのペースで確実に上達できます

音を鳴らしてみよう

ベースを構えたら、さっそく音を出してみましょう。

右手の基本フォーム

ベースでは右手の親指をピックアップ(ボディ中央にある黒い部品)に置いて、右手全体を安定させるという弾き方が基本になります。

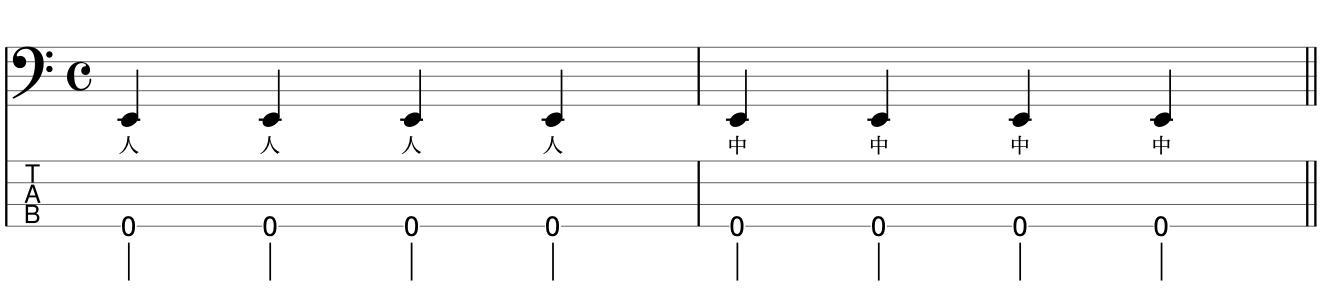

人差し指でピッキング

まずは一番太い弦(E弦)を、右手の人差し指で軽く弾いてみましょう。

(左手は弦を押さえず、ネックを支えるだけでOK)

人差し指(指先の腹部分)を4弦(いちばん太い弦)の下側に当て、人差し指の根本から動かして弦を弾きます。

人差し指は弦を弾いた後、親指に当たるまで振り抜くようにします。

このようにして弦を弾く動作を「ピッキング」と呼びます。

中指でピッキング

次は同じく一番太い弦(E弦)を、右手の中指で弾いてみましょう。

やり方は人差し指の時と同じで、弦を弾いた後に中指が親指に当たるまで振り抜きます。

利き指を見つけよう

ベースを弾く時は、右手の人差し指と中指の2本を使って弾くケースが多くなります。

この2本の指には、利き手や利き足があるように「利き指」があります。

自分の利き指が人差し指なのか、中指なのか知っておくと、今後の練習が劇的にやりやすくなってきます。

まずは4弦の開放を連続して弾いてみて、どちらの指の方が弾きやすいか確認しましょう。

この時点ではっきりと自分の利き指を認識できなくても問題ありません。

「人差し指の方が弾きやすい気がする」「中指の方が弾きやすい気がする」程度の違いを覚えておけば、今後練習を続けていく中ではっきりと自分の利き指がわかってくるでしょう。

とっても大切なチューニング

ベースに限らず弦楽器は、弦の伸び縮みなどで音程が狂いやすく、頻繁に音程を合わせる必要があります。

楽器の音程を正しく合わせる作業を「チューニング」と呼びますが、ベースを演奏するうえでとても大切な作業になります。

チューニングが合っていないと、楽譜通り弾いても下手に聞こえたり、上達の妨げにもなってしまいます。

チューニングで合わせる音

ベースのチューニングでは、開放弦の音(フレットを押さずに弾いた音、0フレット)をいちばん太い4弦から順番にE(ミ)、A(ラ)、D(レ)、G(ソ)の音に合わせていきます。

| 弦 | 音名 |

|---|---|

| 1弦 | G (ソ) |

| 2弦 | D (レ) |

| 3弦 | A (ラ) |

| 4弦 | E (ミ) |

クリップチューナーでのチューニング

チューニングには、音程を目で見て把握できる「チューナー」と呼ばれる機械を使います。

チューナーにはいろいろなタイプがありますが、クリップ式チューナーと呼ばれる、ベースのヘッドに洗濯バサミの要領で取り付けるタイプが主流になっています。

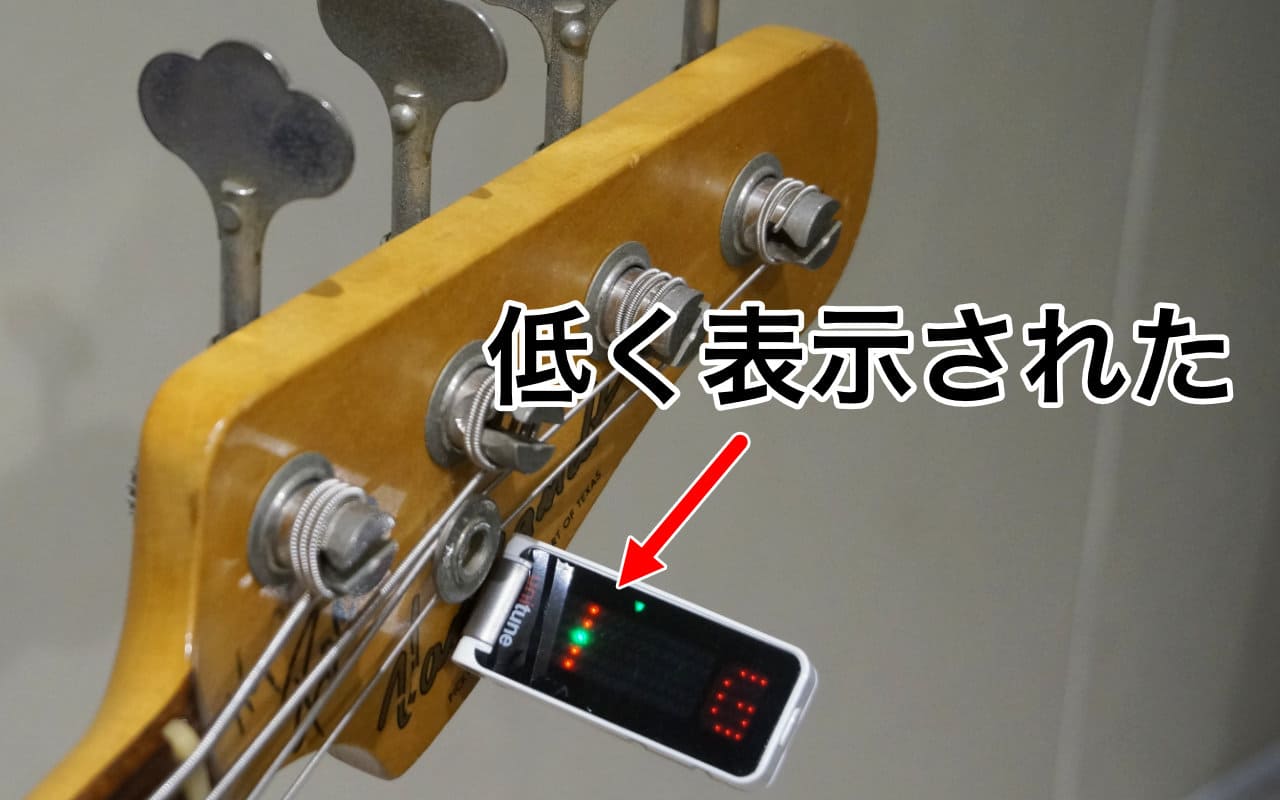

①ヘッド部分にチューナーを挟む

②弦を弾いて、チューナーに表示される音名を確認

4弦をチューニングするなら「E」と表示されているか確認します。

針がセンターに来ると、正しくチューニングされている合図になります。

③音がずれていた場合はペグを回す

針がセンターから外れていた場合、ペグ(弦を巻く部分)を回して調整します。

※画像は1弦のチューニングをしています

ペグを反時計回りに回すと音が上がり、時計回りに回すと音が下がります。

最初は上げようと思ったのに下げてしまった、3弦を合わせていたのに4弦のペグを回してしまったというようなミスもたくさん起こりますが、慌てずじっくりと調整していきましょう。

チューニングの注意点

ここでは正しくチューニングするために覚えておきたいポイントを解説していきます。

上げながら合わせる

チューニングの基本は音を上げながら合わせるです。

弦を緩めながら合わせるのではなく、締めながら合わせることで弦のたるみや引っかかりが発生せず、チューニングの安定性が増してきます。

チューナーの針が中央より右にある場合は、いったん針が中央より左に来るように音を下げてから、ゆっくりと音を上げながら合わせましょう。

他の弦を鳴らさない

弦を弾いた際の振動は意外と大きく、ベース全体に伝わって他の弦も振動してしまいます。

そうするとチューナーが他の弦の音も拾ってしまい、正確に反応しなくなります。

4弦をチューニングする時は左手で1〜3弦に軽く触れて、不要な弦が鳴ってしまわないようにしておきましょう。

(不要な弦がならないようにすることを「ミュートする」といいます)

チューナーが反応しない…

ちゃんとミュートして弾いているのに、チューナーが正しく反応しないという相談を受けることがあります。

これはクリップ式チューナーを利用している時に多く、特に安価な製品でよくあるようです。

ギター向けに作られたチューナーの場合、ベースの低音域を正確に拾うことが難しいようなので、どうしても反応しない場合は4弦の12フレットを押さえて弾いた音でチューニングをしてみましょう。

※4弦12フレットを押さえて弾くと、E音(開放の1オクターブ上)の音が鳴ります。

タブ譜の読み方

ベースだけでなく、ギターやウクレレなどの弦楽器では「タブ譜」と呼ばれる専用の楽譜が活躍してくれます。

「⚪︎弦の⚪︎フレットを押さえる」という内容を楽譜で示しているもので、読み方はとてもシンプルです。

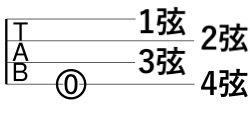

横線は「弦」を表す

最初に弾いた「4弦0フレット(弦のどこも押さえずに弾く)」をタブ譜で表すと次のようになります。

4本の横線は弦を示しており、いちばん下の横線が4弦(太い弦)、いちばん上の横線が1弦(細い弦)になっています。

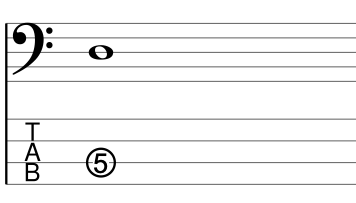

数字は「フレット」を表す

「3弦5フレット」をタブ譜で示すと次のようになります。

3弦の上に表示された「5」という数字が押さえるフレットの位置を示しています。

また、タブ譜は通常「五線譜」と一緒に書かれており、上が「五線譜」、下が「タブ譜」になります。

タブ譜は行の先頭に縦に「TAB」と表記されているので一目瞭然ですね。

タブ譜の詳しい解説はこちら

まとめ

ベースに限らず楽器の演奏では、構え方やチューニングなど基礎の部分がとても大切になってきます。

弾きやすい気がするからといって自己流のフォームややり方で始めてしまうと、必ずどこかで伸び悩む瞬間がやってきます。

今日覚えた基本のフォームと弾き方、利き指に関しては、明日以降の練習でも必ず頭におきながら進めていってください!

明日は左手のフォームに重点を置いて弾き方を見ていきます。