Day2.左手の使い方とピッキングの基本

前回はベースの構え方と、右手の使い方の基本、さらにはチューニングの方法やタブ譜の読み方まで覚えました。

今回は左手の基本フォームと、これからずっと使うことになる大切な基本練習の方法をご紹介していきます。

人差し指で弦を押さえる方法

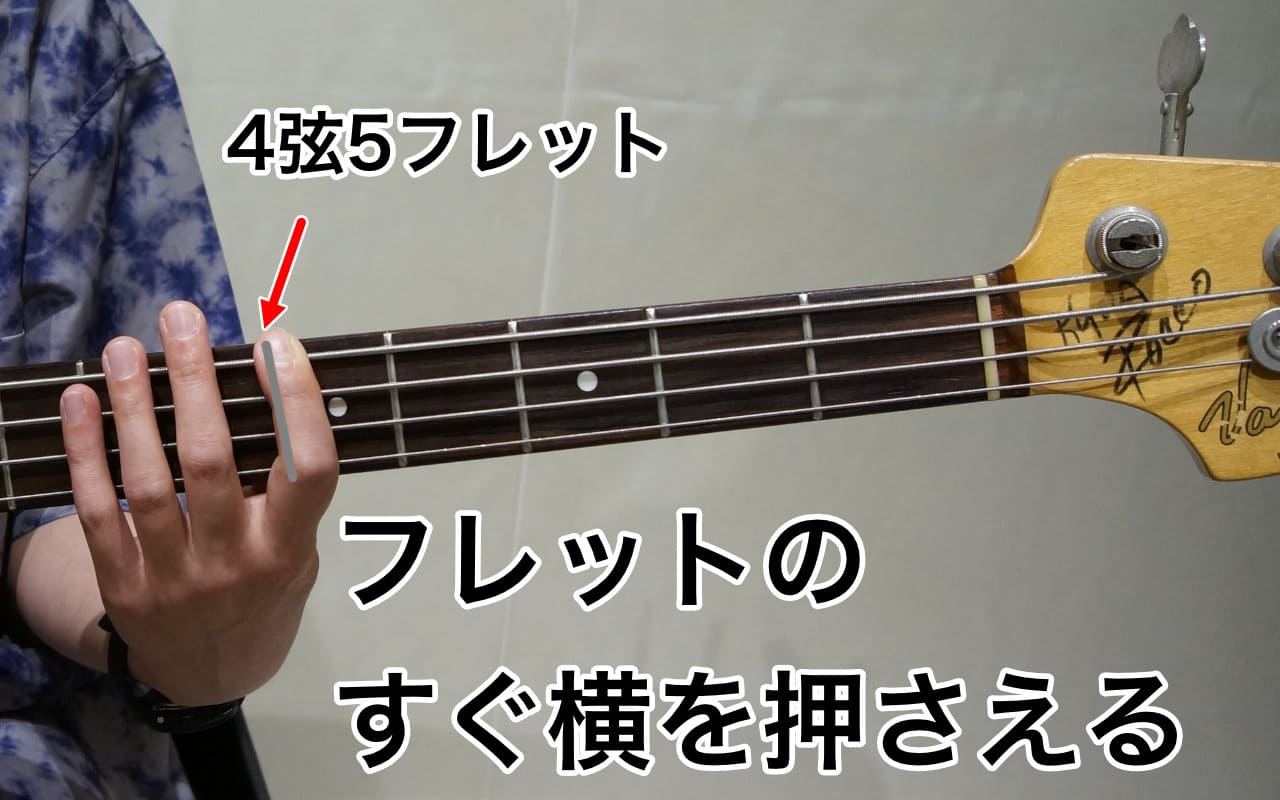

4弦5フレットを押さえる

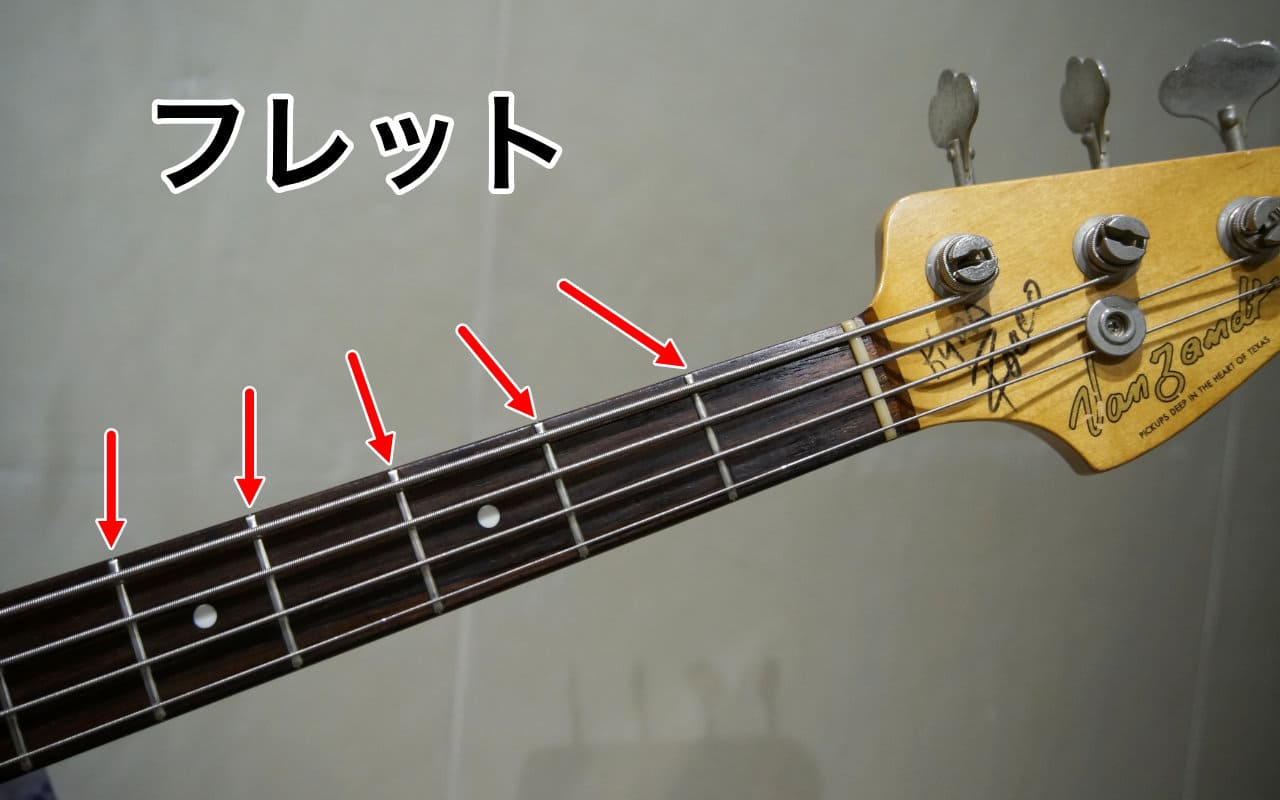

ベースのネックに埋め込まれている金属のバーは「フレット」と呼ばれています。

押さえる位置を示す場合「4弦5フレット」といった言い方をしますが、これは「⚪︎弦の⚪︎番目のフレットを押さえてください」という意味になります。

※ベースの弦は細い方から順番に、1弦、2弦と呼びます。

また、「4弦5フレット」と言われた場合は5番目のフレットのすぐ横(ヘッド側)を押さえることになります。(フレットバーの真上ではありません)

左手のフォーム

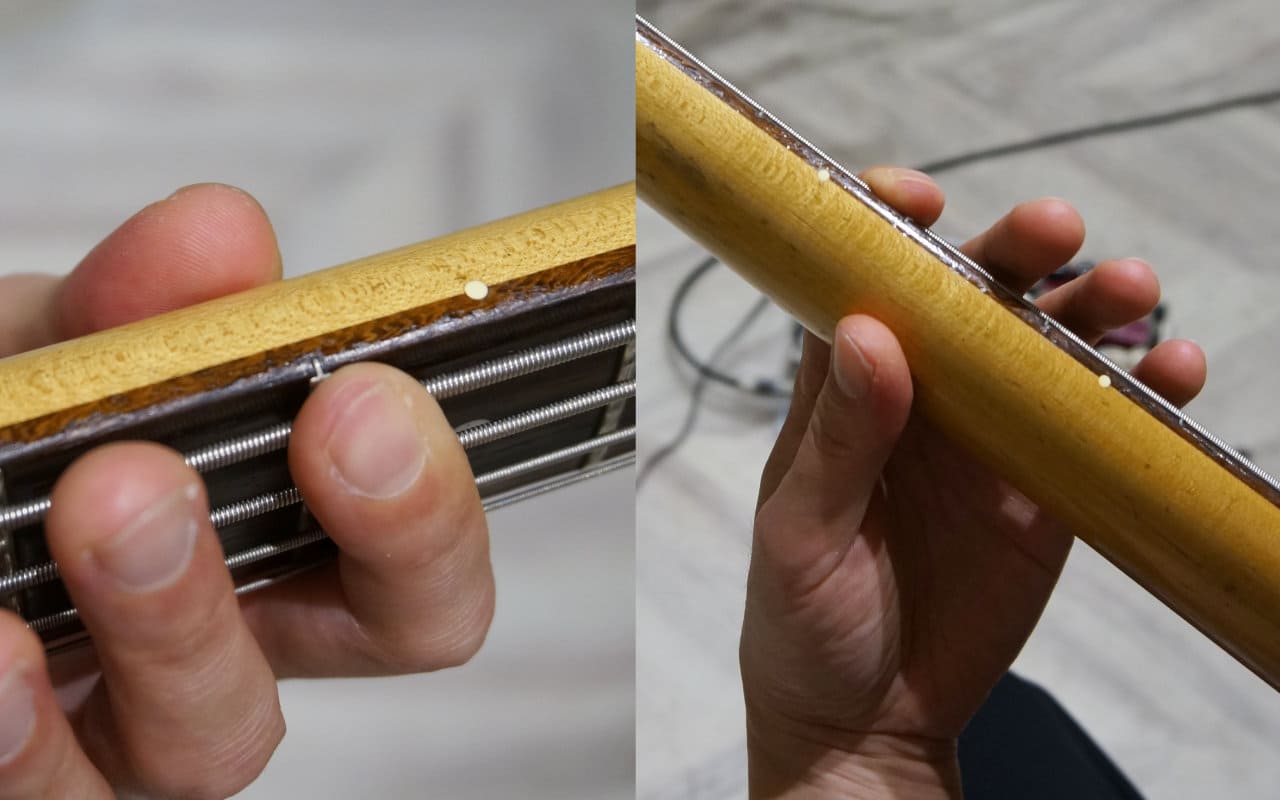

できるだけ人差し指の先端付近で弦を押さえます。

正面から見るとフレットの真上を押さえているようにも見えますが、実際に押さえている場所はフレットのすぐ横です。

また、親指はネックの裏に置き、人差し指と親指でネックを摘むような形になります。

最初は力を入れて押さえつけようとしてしまいますが、弦を押さえるだけならそれほど強い力は必要ありません。

力を入れ過ぎず、リラックスして押さえられているか確認してみましょう。

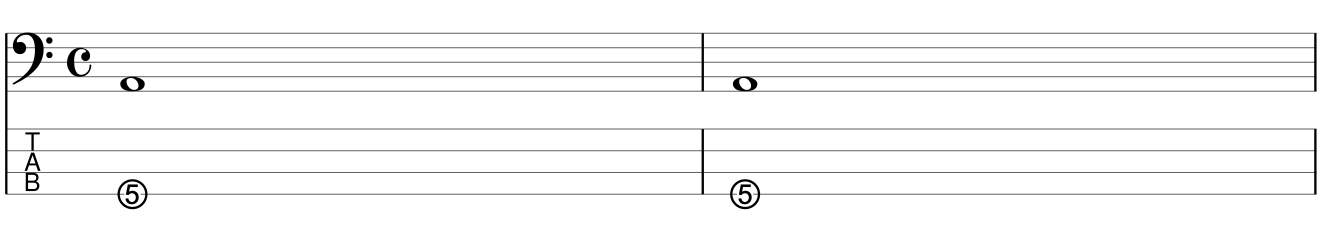

音が出るかチェックしてみよう

正しく押さえられているかチェックするために、次のようなフレーズを弾いてみましょう。

音がきれいに伸びているかチェックをします。

動画後半のようにビリビリという変な音が出ていないか、音が途中で途切れないかチェックします。

きれいに音が伸びない場合、以下のようなポイントをチェックしてみましょう。

- 5フレットのすぐ横を押さえられているか(フレットの真上でもなく、離れすぎてもいないか)

- 指の先端付近で押さえられているか

- 親指はネック裏の真ん中に軽く添えられているか

オンライン専門のベーススクール

当サイトを運営するTHE POCKETは開校14年、日本で最初のオンライン専門音楽スクールです。

プロの講師陣によるマンツーマンレッスンだから、あなたのペースで確実に上達できます

4本の指で弦を押さえてみよう

中指、薬指、小指で弦を押さえる方法も、基本的には人差し指と同じです。

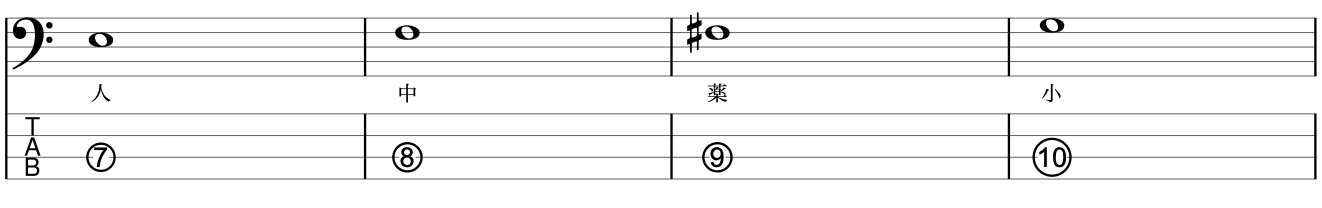

3弦で基本練習

次のような順番でそれぞれのフレットを弾いてみてください。

- 人差し指→3弦7フレット

- 中指→3弦8フレット

- 薬指→3弦9フレット

- 小指→3弦10フレット

どの指で弾く時も、「フレットのすぐ横を押さえる」「指の先端付近で弦を押さえる」というポイントは同じですが、最初はあまりシビアに考えずちゃんとした音が出ればOKです。

フォームを再確認

それぞれの指で弦を抑えられたでしょうか?

「音が出ない」「指が思うように動かない」「手に変な角度がついてつらい…」そんな時は基本のフォームを再確認してください。

- ベースのボディーが右足の太ももに乗っているか

- 左手の肘を自然に曲げられているか

- 手首を曲げすぎていないか

指先に気を使うあまり、基本のフォームが崩れて無理な姿勢になっていないか注意しましょう。

アポヤンドでピッキング

4弦を弾く場合、弦を弾いた指は親指に当たるまで振り抜いていました。

3弦を弾く場合は、弦を弾いた指が4弦に当たるところまで振り抜いて止めます。

この、弦を弾いた指を隣の弦に当てて止める弾き方は「アポヤンド奏法」と呼ばれています。

アポヤンド自体は特に派手さもない、地味な弾き方ですが、今後の練習や実際の曲を弾くうえでとても大切なテクニックになってくるので、しっかりと身につけておきましょう。

ピッキングは右手の人差し指と中指両方で試してみましょう。

実際の指の動きを動画でも確認してみましょう。

クロマチックトレーニングに挑戦

ベースの基礎練習には様々な種類がありますが、その中でも圧倒的に大切なのが「クロマチックトレーニング」です。

※「クロマチック」は「半音階」の意味

先ほど弾いたフレーズがまさにクロマチックトレーニングです。

この練習には様々な効果が期待できますが、初心者の方にとっては「押弦の正確性」「指の独立性」「フレットの距離感覚の把握」などベースを弾くうえで大切な力を養うことができます。

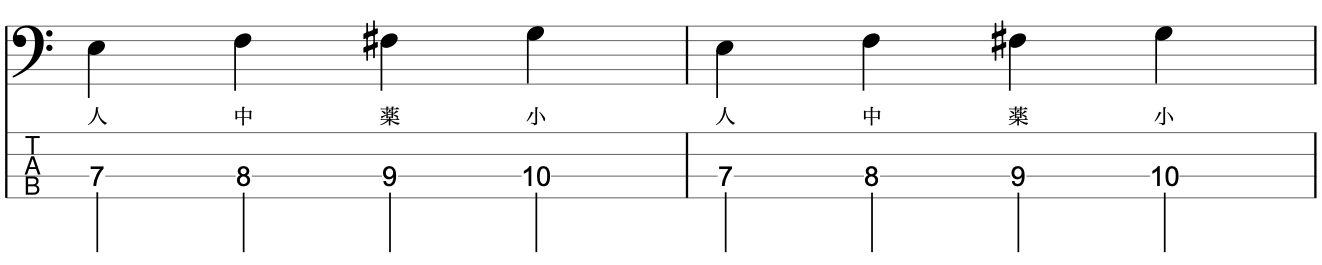

上昇パターン

ここまで弾いてきたパターンは、音程が半音ずつ上がっていくので「上昇パターン」と呼ばれています。

フレットの正しい位置を押さえて、音がきれいに出ているか確認します。

ピッキングは右手の人差し指、中指どちらでも良いので、ご自身の利き指でアポヤンド奏法を用いて行います。

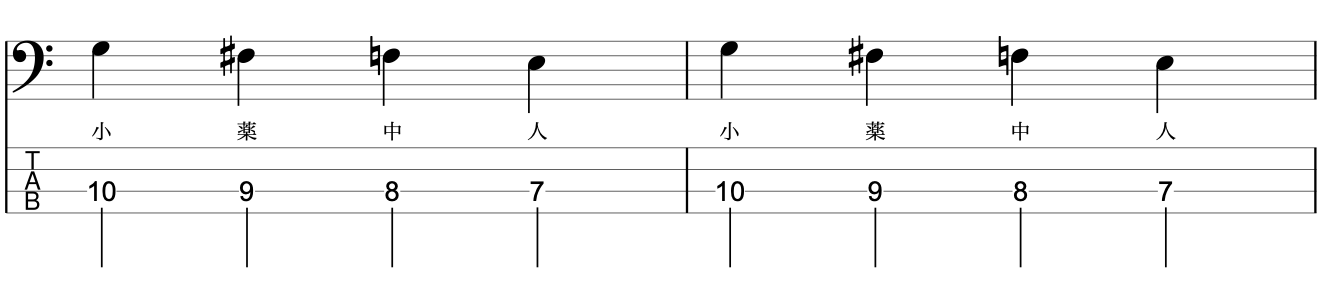

下降パターン

次は、先ほどとは反対に小指から10、9、8、7フレットと戻ってくるフレーズです。

弦から指を離した後、その指が弦から遠く離れてしまうと無駄な動きが増えてしまうので、できるだけ弦の近くで待機できるよう意識してみましょう

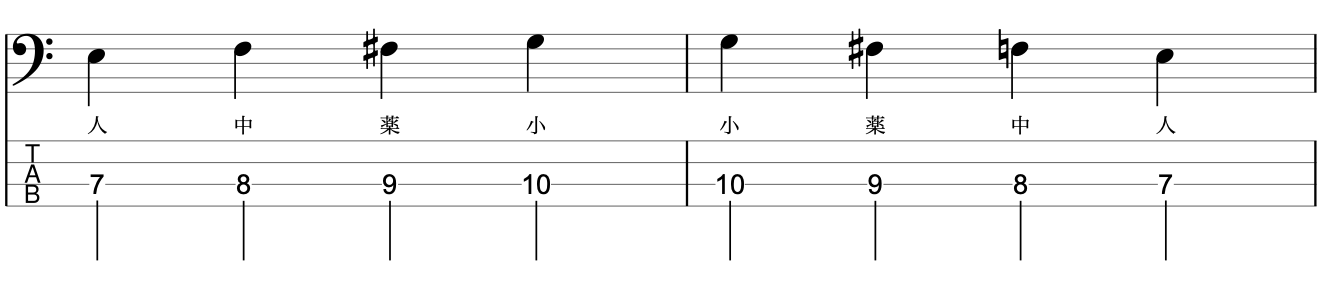

上昇・下降パターン

上昇のクロマチックと、下降のクロマチックを連続して弾いていきます。

上昇時はそれぞれの指を弦の上に置いたままにして、下降時にはその指を一本ずつ離していくことになります。

下降時の小指を離したタイミングで薬指も一緒に動いたりするかと思いますが、ゆっくりとした速さで大丈夫なのでじっくりと取り組んでみてください

まとめ

弦の押さえ方からアポヤンド奏法、ベースの基礎練習には欠かせないクロマチックトレーニングのやり方までを解説してきました。

ベースのフレット同士の幅は、1フレット付近と12フレット付近では倍ほどの違いがあります。

まずはこの違いを左手で覚え、正しく押さえられるようになっていく必要があります。

次は同じクロマチックトレーニングを、右手の人差し指と中指の交互で弾いていくオルタネイトピッキングにチャレンジしてみましょう。

こちらもとても大切なテクニックなので、一歩ずつみていきましょう!