オルタネイトピッキングのコツと5つのトレーニング

「オルタネイトピッキングが引っかかって安定しない」

「速いピッキングができない」

「ピッキングのコツがなかなかつかめない」

ダウンピッキングとアップピッキングを交互に行うオルタネイトピッキングでは、こんな悩みを抱える人も多いのではないでしょうか?

私もテクニカル系のギタープレイが大好きだった若い頃、オルタネイトピッキングにはかなり悩まされてきました。

そんな中で、たくさんのギタリストの弾き方やフレーズを研究して見つけた、オルタネイトピッキングを安定して速く弾けるようになるコツと、その練習方法をお伝えしていきたいと思います。

オンライン専門のギタースクール

当サイトを運営するTHE POCKETは開校15年、日本で最初のオンライン専門ギタースクールです。

プロの講師陣によるマンツーマンレッスンだから、あなたのペースで確実に上達できます

ピッキングで知っておくべき6つのポイント

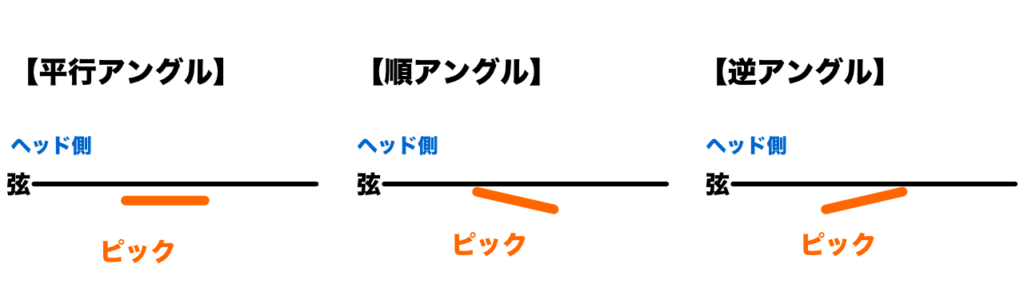

3つのピッキングアングル

弦に対して、ピックがどのような向きで当たるかによって3つのタイプに分けられます。

【平行アングル】

弦に対してピックが平行に当たります。

【順アングル】

弦に対してピックが斜めに当たり、ヘッド側が下がっています。

【逆アングル】

弦に対してピックが斜めに当たり、ヘッド側が上がっています。

この3つのピッキングにどれが正解かはありません。

アングルが変わるだけでサウンドや弾きやすさが大きく変わってくるので、出したいサウンドや手の大きさによって自分にあったものを選ぶことになります。

オルタネイトピッキングがスムーズにできないときに、アングルを変えると弾きやすくなったなんてこともあるので、まずは3つの選択肢があることを覚えておきましょう。

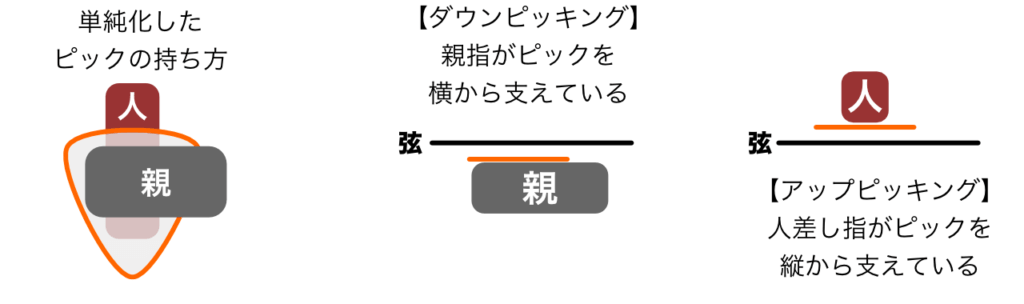

ダウンピッキングとアップピッキングの違い

わかりやすいように、ピックの持ち方を単純化してみましょう。

すると、ピックに対して親指は横から、人差し指は縦から添えられています。

そして、ダウンピッキングでは親指がピックを支える状態になり、逆にアップピッキングでは人差し指がピックを支えています。

ダウンピッキングとアップピッキングでは支えになる指が異なり、親指と人差し指ではピックに対する角度も違います。

これらの違いがオルタネイトピッキングを難しくしている原因のひとつです。

アップピッキングが引っかかる理由

ダウンピッキングはスムーズにできるのに、アップピッキングになると弦に引っかかったり、ピックがずれてしまうという症状がよく見られます。

そんなときに見直すべきポイントは「人差し指の使い方」と「ピックの角度」です

人差し指の使い方を大きく2つに分けると、

「人差し指が親指より先端側にいる」

「人差し指が親指の真裏にいる」

の2パターンに分けられます。

アップピッキングのときに「人差し指が親指より先端側にいる」と、弦の抵抗にピックが逆らう状態になります。

ピックが弦の抵抗に逆らうということは、そこで力と力のぶつかり合いが起きてしまい、アップピッキングが引っかかりやすくなります。

「人差し指が親指の真裏にいる」場合は、アップピッキングのときも弦の抵抗にピックが従う状態になるので、引っかかりは少なくなります。

しかし、持ち方によってはピックがずれやすくなるので、持ち方の微調整が必要です。

また、ピックの先端が常に上(6弦側)を向いているために引っかかるというケースもあります。

ダウンピッキングの時には問題ないのですが、アップピッキングの時にピックの先端が上(6弦側)を向いていると、弦を下からすくいあげる形になり引っかかってしまいます。

この場合もピックが弦の抵抗に逆らっている状態になるので、ピックの先端の角度に注意しましょう。

アップピッキングが頻繁に引っかかる場合は、人差し指の使い方やピックの先端の角度を微調整しながら自分に合ったベストな持ち方を探してみましょう。

実際には人差し指は真っ直ぐではなく、少し曲げた状態になっています。

人差し指全体をずらしたり、曲げる角度を変えたりして弾きやすいポジションを探します。

ピックを握る強さ

ピックは親指と人差し指で持ちますが、その握る強さも重要です。

強く握るとダウンピッキングもアップピッキングも弦の抵抗に逆らう状態になります。

速く弾きたい場合、ピックのしなりがなくなるので有利に働きますが、握り方が強すぎると手首も固まりピッキングの自由度が下がってしまいます。

ピックの理想的な持ち方は、力を抜いてフワッと軽くつまむだけなのですが、出したいサウンドや弾きやすさに合わせて力加減も調整しましょう。

ですが、必要以上に強く握りすぎないということだけは頭に入れておき、「今より力を抜いても違和感なく弾けるか?」を時々試してみましょう。

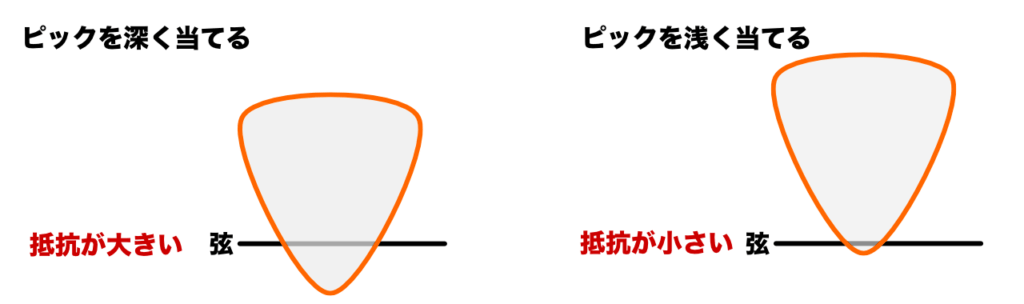

ピックを弦に当てる深さ

ピックをどのくらいの深さで弦に当てるかによっても、弾きやすさやサウンドは変わってきます。

深く当てるとピックと弦の抵抗が大きくなり強い音が出ますが、ピックのコントロールが難しくなります。

逆に浅く当てると、ピックのコントロールはしやすくなりますが音は弱くなります。

出したいサウンドと弾きやすさのバランスを取りながら微調整し、自分にとってベストなポジションを探してみてください。

また、フレーズや出したいサウンドによってピックを当てる深さを変えることもあるので、いろいろなバリエーションを身につけておきましょう。

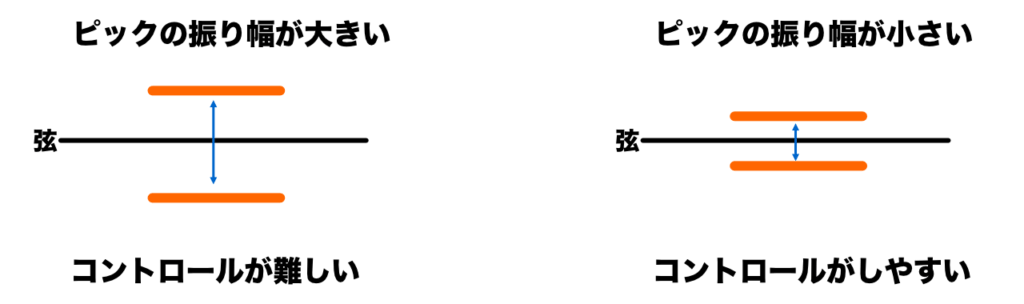

ピックの振り幅

ピックの振り幅が大きくなるとピッキングのコントロールが難しくなり、逆に振り幅が小さくなるとコントロールがしやすくなります。

ピックの振り幅によってサウンド面の違いも出てくるので、ピッキングコントロールのしやすさやピッキングスピードとのバランスを見ながらベストな振り幅を探してみましょう。

オルタネイトピッキングの効果的な練習方法

ここまで、ピッキングの基本と注意するポイントみてきました。

ここからはスムーズなオルタネイトピッキングをマスターするためのトレーニングに進みましょう。

ぜひ、ギターを持ってお読みください。

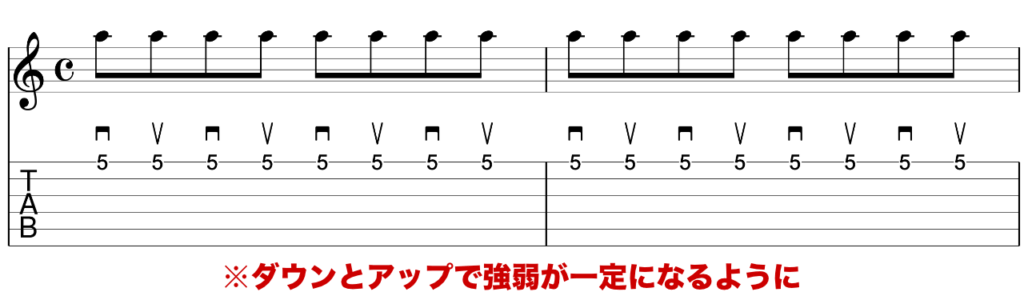

ダウンとアップを均一に弾く

まずは1弦5フレットを人差し指で押さえてオルタネイトピッキングで弾きましょう。

このとき、ダウンピッキングとアップピッキングの音が均一になるよう意識を集中させてください。

練習には必ずメトロノームを使って一定のテンポで弾くことを心がけてください。

最初はBPM60程度からスタートして、一定の速さ、一定のサウンドを保つことが大切です。

音がばらつく場合、「ピッキングのアングル」「人差し指の使い方」「ピックを握る強さ」「ピックを弦に当てる深さ」「ピックの振り幅」を少しずつ変えながらスムーズに弾けるポイントを探してください。

同時に、肩や腕などにも無駄な力が入っていないかよく観察しましょう。

スムーズに弾けてきたと思っても、肩に力が入って姿勢がおかしくなっている人もよくいます。

とてもシンプルなトレーニングですが、基本を身につけるための大切な練習です。

じっくりと取り組んでみてください。

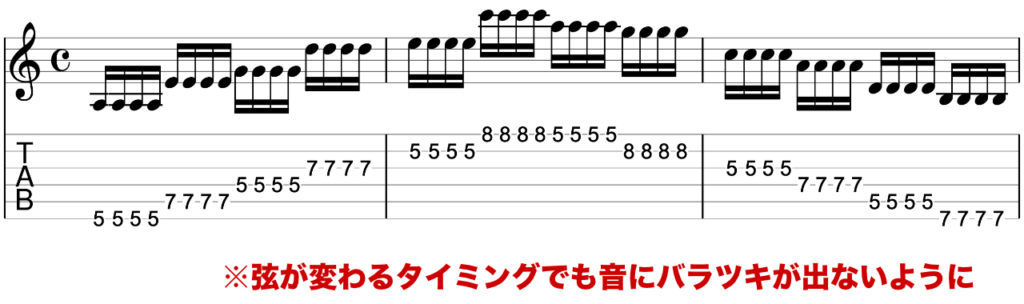

弦移動トレーニング

4音弾くたびに弦移動していくトレーニングです。

弦の太さが変わっていくので弾きにくいと感じるかもしれませんが、すべての弦で音が均一になるよう意識しましょう。

こちらもBPM60程度からスタートしてみましょう。

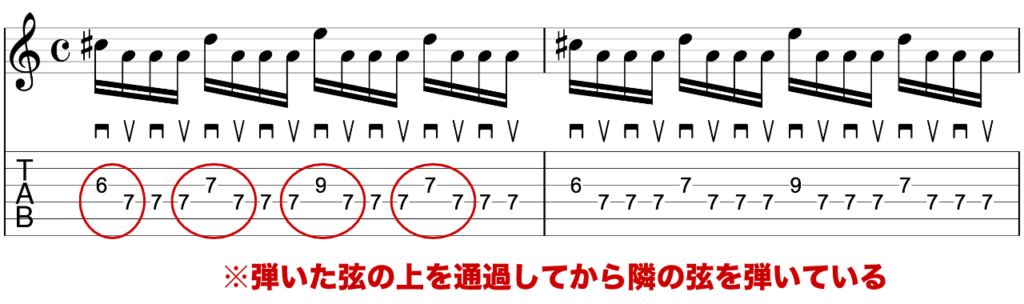

インサイドピッキング

2本の弦を内側から弾くため、インサイド(内側)ピッキングと呼ばれます。

インサイドピッキングは弾いた弦の上を一度通過してから次の弦を弾くという流れになります。

弦の上を通過する際、ピックが無駄に大きな軌道を描かないよう注意し、エネルギー消費の少ないエコなピッキングを目指しましょう

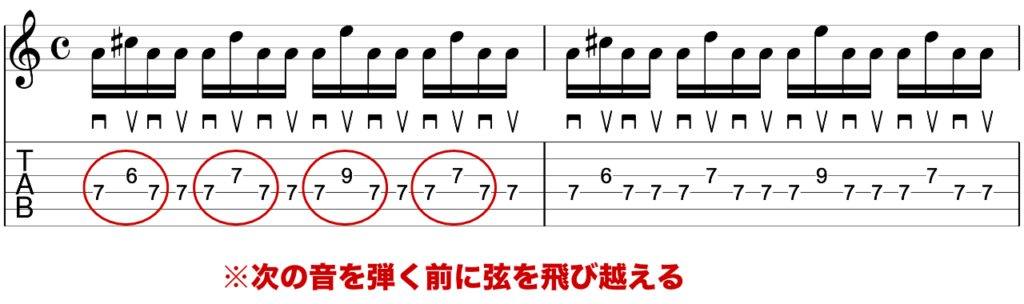

アウトサイドピッキング

2本の弦を外側から弾くため、アウトサイド(外側)ピッキングと呼ばれます

アウトサイドピッキングでは、次の音を弾く前にピックが弦を飛び越える必要があります。

弦を飛び越える際に必要以上に大きな軌道を描かないよう、右手の動きをよく観察してムダのない動きを目指してください。

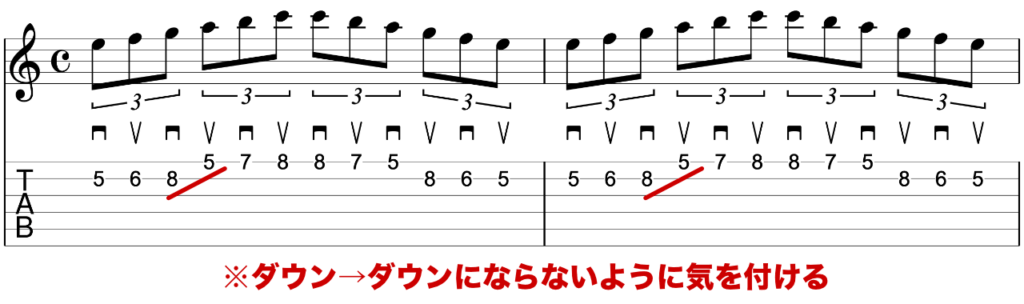

1弦3音フレーズ

6つの音を上下するパターンです。

弦移動の際にピッキングの順番が狂っていないか確認しましょう。

2弦から1弦への移動の際にダウン→ダウンの動きにならないように注意してください。

あえてダウン→ダウンで弾く場合もありますが、まずは正確なオルタネイトピッキンで弾けるようにしましょう。

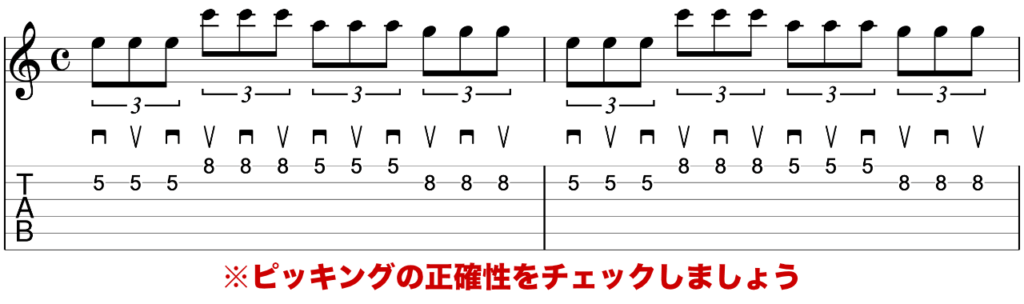

どうしても上手く弾けない場合、こちらのパターンでピッキングの正確性をチェックしましょう。

このパターンが正確にできるのに、上のパターンはできないという場合は左手が追いついていないのかもしれません。

右手と左手を同じ速度、同じタイミングで弾けるようにするため、ゆっくりのテンポからはじめて右手と左手のタイミングを合わせるよう意識してください。

まとめ

オルタネイトピッキングのコントロールを安定させるための6つのポイント

- ピッキングのアングル

- ダウンピッキングとアップピッキングの違い

- アップピッキングが引っかかる理由

- 人差し指の使い方

- ピックを握る強さ

- ピックを弦に当てる深さ

- ピックの振り幅

の確認と、5つの練習フレーズをみてきました。

オルタネイトピッキングは本当に奥が深く、完璧な正解はありません。

手の大きさや指の長さによって、同じ持ち方でも弾きやすさやサウンドも変わってくるので自分にあったピッキングを探し続ける必要があります。

今回ご紹介したポイントを踏まえて、より良い弾き方とサウンドを追求していきましょう。