ギターのチューニング方法をゼロから解説

チューニングはギターにとって最も大切なものと言っても過言ではありません。

初心者のうちに正しいチューニングの方法を身につけておくと、今後のギターの練習が圧倒的にスムーズになります。

この記事ではチューニングの基本からコツ、よくあるトラブルなどを解説しています。

オンライン専門のギタースクール

当サイトを運営するTHE POCKETは開校15年、日本で最初のオンライン専門ギタースクールです。

プロの講師陣によるマンツーマンレッスンだから、あなたのペースで確実に上達できます

チューニングとは

ギターの弦は気温差や時間の経過で伸び縮みするため、演奏中であっても少しずつ音が狂ってしまいます。

その狂いを調整して、正しい音程が出るようにする作業をチューニングと呼びます。

チューニングが正しくできていないギターで演奏していると、せっかく上手に弾けても調子外れに聞こえてしまいます。

また、音が合っていないギターで練習を続けていると音感が育たず、上達をさまたげる原因にもなります。

チューナーとは

チューニングをする際には、音程を目で見て把握できる「チューナー」と呼ばれる機械を使います。

チューナーにはいろいろなタイプがありますが、ギターのヘッドに取り付ける「クリップ式チューナー」と、ギターとチューナーを線(シールド)でつなぐ「接続式チューナー」が代表的です。

最近では安価で手軽に扱える「クリップ式チューナー」が主流なので、まだお持ちでない方はぜひ購入しておいて下さい。

※当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品を紹介しています

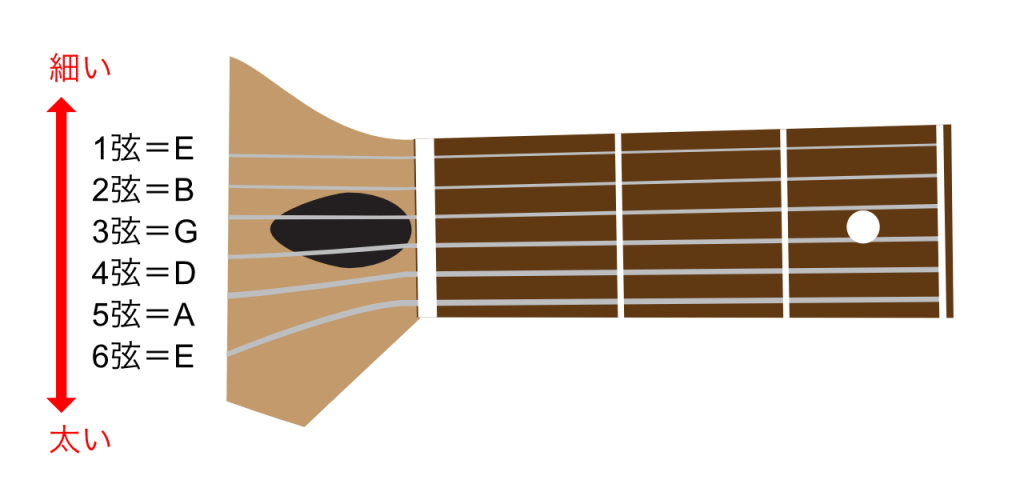

チューニングで合わせる音

ギターのチューニングは開放弦の音(フレットを押さずに弾いた音、0フレット)を、いちばん太い6弦から順番にE(ミ)、A(ラ)、D(レ)、G(ソ)、B(シ)、E(ミ)の音に合わせていきます。

| 弦 | 音名 |

|---|---|

| 1弦 | E (ミ) |

| 2弦 | B (シ) |

| 3弦 | G (ソ) |

| 4弦 | D (レ) |

| 5弦 | A (ラ) |

| 6弦 | E (ミ) |

(ポピュラーミュージックではドレミファソラシドをCDEFGABと英語表記するのが一般的です)

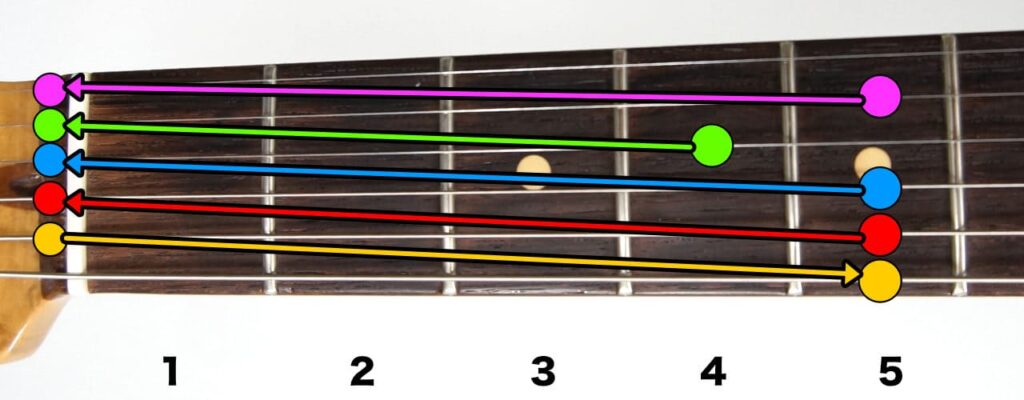

ギターのネックで表すと次の図のようになります。

この音の並びに合わせるチューニングは、「レギュラーチューニング」と呼ばれており、ほとんどの楽曲はこのチューニングで弾くことができます。

他にも音の並びが変わった「半音下げチューニング」や「ドロップDチューニング」「オープンGチューニング」など様々なチューニングがありますが、それぞれ必要になったタイミングで覚えれば大丈夫です。

チューニングのやり方

チューナーを取り付ける

先ほどおすすめしたクリップ式チューナーは、ヘッドの先端に洗濯バサミの要領で挟んで取り付けます。

液晶部分は360度回転できるので、自分の見やすい角度に調整して電源スイッチを入れるだけで準備完了です。

弦を弾いて音を鳴らす

チューニングは太い弦(6弦)から行なっていくのが基本です。

まずは右手の親指で6弦だけを弾いてみましょう。

このとき、他の弦の音が鳴ってしまうとチューナーが正しく反応しないので、右手の人差し指や中指、薬指を他の弦に触れてミュート(消音)しておきます。

また、左手は弦を押さえず、開放弦の音で合わせていきます。

(どこも押さえずに弾いた音のことを開放弦、0フレットとも呼びます)

ペグを回して音を合わせる

6弦を弾くとチューナーが今鳴っている音を教えてくれるので、液晶の表示が「E」になっていることを確認します。

針が真ん中より左を指していたら「低い」、右を指していたら「高い」を表しています。

今出ている音が、正しい音の高さ(6弦ならE音)より低いのか、高いのかが分かったら、ペグを回して針が真ん中(正しい音)を指すように調整します。

ペグを回す方向によって、音は次のように上下します。

音を上げる⇒反時計回りに回す

音を下げる⇒時計回りに回す

ペグが両側についているタイプ(アコースティックギターやレスポール)の場合、巻く方向を間違いやすいので注意しましょう。

また、最初のうちは「音を上げようと思ったのに下げてしまった」「合わせたい弦の隣のペグを回していた」なんて失敗もたくさんあると思いますが、慣れてしまえば混乱することもなくなるので、最初は一つずつ確認しながら進めていきましょう。

6弦の音が合ったら、同じ要領で5弦、4弦、3弦、2弦、1弦の順番でチューニングを行なっていきます。

チューニングの方法を動画でおさらいしてみましょう。

チューニングのコツ

上がりすぎたら、いったん下げてから

チューニングの基本は音を上げながら合わせるです。

弦を緩めながら合わせるのではなく、締めながら合わせることで弦のたるみや引っかかりが発生せず、チューニングの安定性が増してきます。

音が上がりすぎた場合はいったん目標の音よりも下げ、音を上げながら合わせましょう。

チューニングは6弦からはじめる

ギターのチューニングは6弦からはじめて、最後に1弦を行います。

ギターの弦はとても強い力で張られているので、ペグを回すことでわずかではありますがネックが曲がっていきます。

ネックが曲がると他の弦も影響を受け、音程が少しずつ変化していきます。

そのため、いちばん張力の大きい太い弦(6弦)からチューニングを行うことで、他の弦への影響が最小限になり、手間と時間の削減にもつながります。

チューニングは2回以上繰り返す

上記「チューニングは6弦からはじめる」でも述べたように、1本の弦をチューニングすると他の弦も影響を受けます。

1弦までチューニングを終え、6弦をもう一度チェックすると合わせたはずの音が狂っているということはよくあります。

そのため、全ての弦が正確な音程になるよう、最低でも2周分はチューニングを行う癖をつけましょう(6〜1弦までをチューニングして1周とカウント)。

弦を強く弾きすぎない

弦を弾いた直後の音は、わずかではありますが高くなっており、少し時間が経つと自然と正しい音程に落ち着きます。

また、強く弾けば弾くほど高い音が出るので、正しい音との落差が激しくなります。

弦を強く弾きすぎると正しい音に落ち着くまでの時間が長くなり、チューニングに時間がかかってしまいます。

チューナーが反応する音量が出ていれば十分なので、力の入れ過ぎには注意しましょう。

何回も弦を弾かない

チューニングの時に弦を何度も短いタイミングで弾く人もいますが、これは良くありません。

先ほども出てきたように、弦を弾いた直後は弦の振動が大きく、少し高い音程でチューナーに表示されます。

そのため、連続して弦をはじいていると少し高めの音で合わせることになってしまい、結果として低めのチューニングになってしまいます。

弦を1回弾いた後はチューナーの針が安定するまで少し待ってから、ペグを回していきましょう。

チューニングが合わないときは?

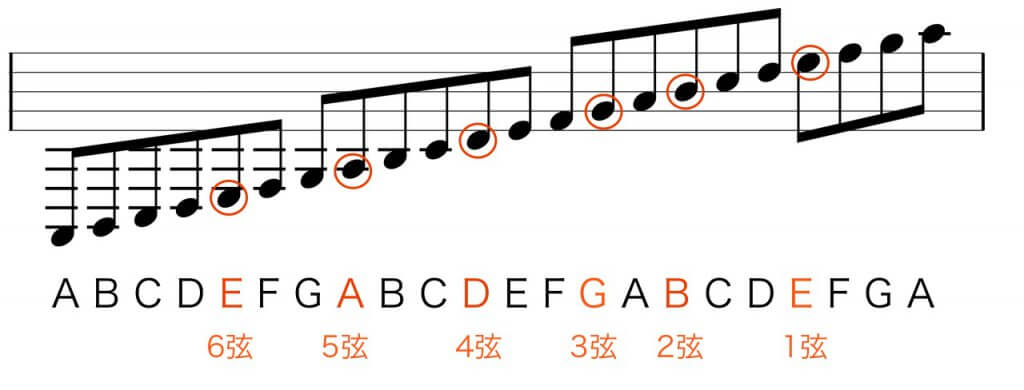

チューナーに全然違う音が表示される

6弦をE音に合わせようとしたのに、チューナーにはDと表示されるようなケースがあります。

これは6弦がかなり低い状態になっており、1音下のDが表示されている状態です。

このような場合はチューナーがEを表示するまで上げていけばいいのですが、音の並びを理解していないと上げるのか下げるのか混乱してしまいます。

そんな場合は下の楽譜を参考に、今出ている音がどのくらいの高さなのか把握してからペグを回しましょう。

「1弦を合わせようとしたら「F」と表示されていて、そのまま音を上げていたら弦が切れてしまった」

なんて失敗はギタリストなら誰しも一度はあると思います。

チューナーの表示がおかしい…

チューナーにはいくつかのボタンがついており、それぞれが複数の機能を持つこともあります。

うっかり不要なボタンを押してしまい表示が切り替わった場合、以下の表示になるように修正しましょう。

①はチューニングモードを表しています。

Gはギター、Bはベースなど、どの楽器をチューニングするかを指定します。

ギターをチューニングする際はGもしくはC(クロマチックモード、使う楽器に関係なく単純に音名を表示してくれるモード)に設定しましょう。

②は基準となる周波数(ヘルツ=Hz)を表しています。

ポピュラーミュージックの場合は基準音となるA音を周波数440Hzに合わせることがほとんどです。

機種によって表示内容は変わってくるので、これ以外の表示がある場合は取扱説明書を確認して下さい。

いろいろなチューニングの方法

アプリを使ったチューニング

スマホの無料アプリでもたくさんのチューナーがありますが、筆者のおすすめは「Boss Tuner」です。

Bossはエフェクターの老舗ブランドで、こちらのアプリではエフェクターの姿をそのまま表示しており、潔すぎてニヤッとしてしまう見た目です。

チューナーとしての信頼性もさすがはBossといった感じです。

また、スマホのブラウザで「チューナー google」と検索すると、検索結果のページでそのまま使えるwebアプリが表示されるので、こちらも手軽でおすすめです。

基準音と耳を使ったチューニング

チューニングに慣れてきたら、チューナーを使わず耳で行うチューニング方法もマスターしておきましょう。

①まずは5弦の開放をA音にを合わせます。

このとき、音叉などで正確なA音を聞きながら行います。

(こちらを再生すると基準音であるA音(440Hz)が確認できます)

②[オレンジ]6弦5フレットを、5弦の開放に合わせます

③[赤]4弦の解放を、5弦の5フレットに合わせます

④[青]3弦の解放を、4弦の5フレットに合わせます

⑤[緑]2弦の解放を、3弦の4フレットに合わせます

⑥[紫]1弦の解放を、2弦の5フレットに合わせます

慣れるまでは時間もかかり、正確に合わせることも難しいのですが自分の耳を鍛えるトレーニングの意味でもぜひチャレンジしてください。

ひととおりチューニングができたら下の音源を再生し、各弦の音が合っているか確認してみましょう。

6弦 = E

5弦 = A

4弦 = D

3弦 = G

2弦 = B

1弦 = E

ハーモニクスを使ったチューニング

フレットを押さえず、フレットの真上で、指が弦に軽く触れた状態でピッキングをすると「ハーモニクス」と呼ばれる音を出すことができます。

このハーモニクスを使い、チューナーなしでチューニングする方法もあります。

①まずは音叉などを使って5弦の開放をA音にを合わせます

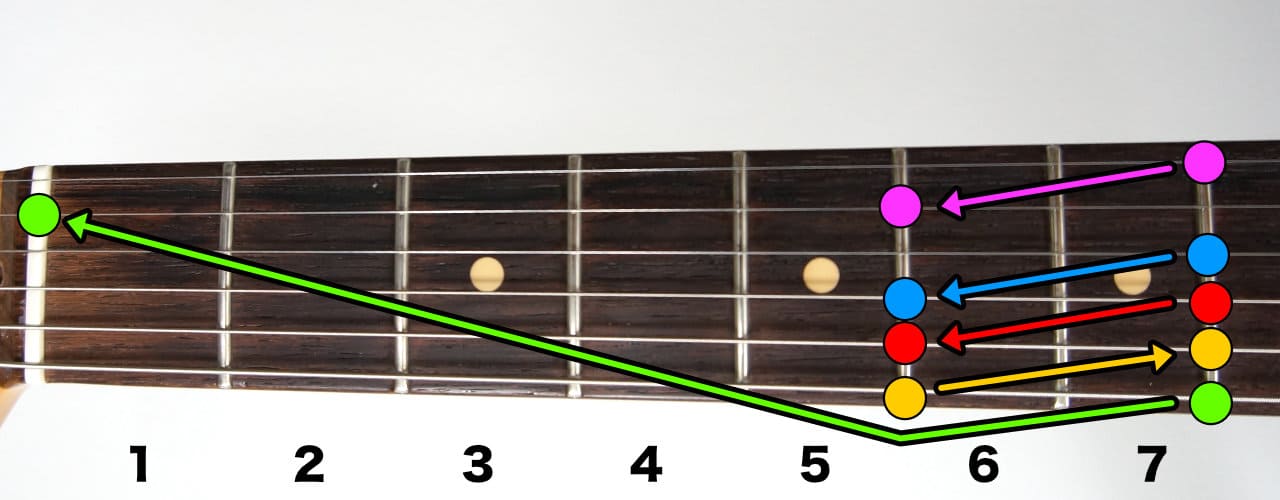

②[オレンジ]6弦5フレットのハーモニクスを鳴らし、5弦7フレットのハーモニクスに合わせます

③[赤]5弦5フレットのハーモニクスに4弦7フレットのハーモニクスを合わせます

③[青]4弦5フレットのハーモニクスに3弦7フレットのハーモニクスを合わせます

③[緑]6弦7フレットのハーモニクスに2弦の開放弦を合わせます

③[紫]2弦5フレットのハーモニクスに1弦7フレットのハーモニクスを合わせます

耳でチューニングをする場合、2つの音の高さを比べるというより、違う高さの音が同時に鳴ることで生じる「音のうねり」で違いを判断することになります。

2つの音がピッタリ合うと「うねり」が消えるので、そこが音が合ったポイントになります。

ハーモニクスについての解説はこちら

チューニングは弦交換のタイミング(弦を選ぶ基準はこちらを参照)はもちろん、毎日の練習前や練習中などギターを弾いていく上で何千回、何万回と付き合っていくものです。

まずはチューナーを使って正しく、手早くチューニングできるようになりましょう。

チューニングができたら、早速ギターの練習に進んでいきましょう!

【ギター初心者専用】1日目から7日目までの簡単練習メニュー